Mitterfels

Sind wirklich die Falken die Namensgeber von Falkenfels?

Vergrößern durch Anklicken!

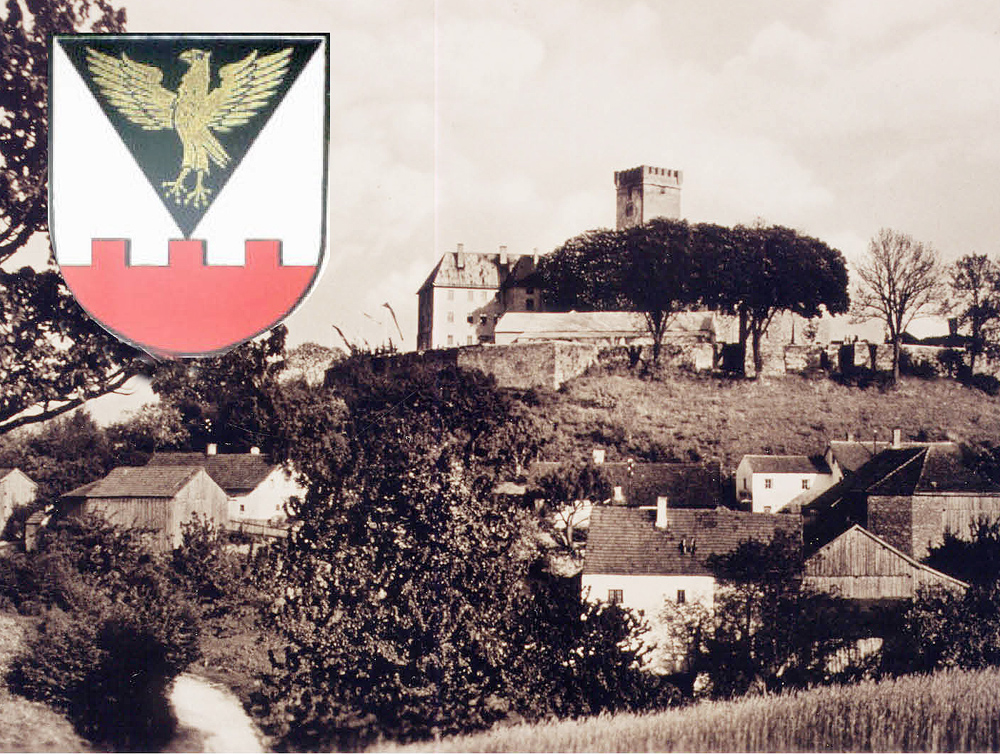

Die Falkenfelser sind nicht nur stolz auf ihren wohlklingenden Ortsnamen, sondern auch auf das imposante Ortswappen ...

... das auf roten Zinnen in einem auf die Spitze gestellten, schwarzen Dreieck einen goldenen Falken trägt.

Dieser edle Wappenvogel wird gerne in einen ursprünglichen Zusammenhang mit der Entstehung des Ortes und des Ortsnamens gesehen. Nach allgemeiner Vorstellung wird der Name Falkenfels mit diesem edlen Raubvogel in Verbindung gebracht. Der Wortlaut einer entsprechenden Sage bestätigt diesen Zusammenhang. In ihr ist zu lesen:

„Als der herzogliche Vetter von Böhmen zu Besuch in Weißenstein beim Grafen Hund war, ritten sie zusammen nach Steinach zum Bruder des Grafen Hund zu einer gemeinsamen Falkenjagd. Da dort tief im Walde ein Felsen mit vielen Falkenhorsten, war dies ihr Jagdziel. Als der Herzog den Falkenfelsen sah, unten am Fuße den See und das offene Land, rief er aus: Dieser Ort hier ist so schön wie meine Heimat. Lasset uns hier ein Jagdschloss erbauen. Ich habe Bauleute genug und schicke euch einige hundert! Und so geschah es. Als dann die böhmischen Bauleute das viele unbebaute Land sahen, gefiel es auch ihnen und sie erbauten ihre Hütten, um für immer zu bleiben. Dann erbauten sie wie ihnen befohlen Jagdschloss Falkenfels. Es wurde aber mit der Zeit eine feste Burg.”

Sagen, so wird behauptet, enthalten stets neben einem hohen Anteil an dichterischem Beiwerk auch einen winzigen historischen Kern und geben somit einen zwar bescheidenen, aber doch brauchbaren Hinweis auf ursprüngliche Fakten und Zusammenhänge. Stutzig macht mich allerdings bei dieser Sage die Tatsache, dass sie mir noch nie von alteingesessenen Falkenfelser Bürgern erzählt wurde. Dieser Umstand legt den Verdacht nahe, dass diese Sage nicht wie üblich aus alten Zeiten stammt, sondern erst in der Neuzeit erdichtet wurde, nach dem Motto etwa: Eine historische Burg braucht eine Sage, also basteln wir eine. Wenn diese Vermutung stimmt, darf dieser Sage von Falkenfels keine historische Beweiskraft beigemessen werden, weder was die Entstehung des Ortes noch des Ortsnamens betrifft. Es darf deshalb nach weiteren Spuren in der Ortsgeschichte gesucht werden.

Um die Vergangenheit zu durchleuchten und neu zu entdecken, wertet und deutet man vornehmlich archäologische Funde und Dokumente, wie sie gewöhnlich bei Ausgrabungen zutage treten. Aber auch die Sprache erlaubt Rückschlüsse auf die Vergangenheit und eröffnet ein Bild der Frühgeschichte. Der erste Bauer oder Siedler, der das Land rodete und sich in unserem Ort ansiedelte - ganz gleich, woher er auch gekommen sein mag, benannte das Rodungsland in seiner Sprache und gab diese Flurnamen an die Kinder, Enkelkinder und die zukünftigen Generationen weiter. Diese Begriffe waren zwar im Laufe der Zeiten großen Änderungen unterworfen und schliffen sich erheblich ab, bis sie dann endlich durch schriftliche Dokumente fixiert wurden. Wenn man aber ihre ursprünglichen Wurzeln hinter all diesen Veränderungen aufspürt, geben sie gerne ihre originale Bedeutung preis und lassen manche Rückschlüsse auf die Vergangenheit zu.

Vergrößern durch Anklicken!

Eine besonders ergiebige Fundgrube für diese Art der Geschichtsforschung sind Flurkarten und die dort eingetragenen Flurnamen. Man muss in der Flurkarte von Falkenfels nicht lange suchen, um auf einen geschichtsträchtigen Flurnamen zu stoßen. Der Burgberg wird auf westlicher und nördlicher Seite von einer Fläche begrenzt, die den Namen „Silbergarten” trägt. Wer hinter diesem Flurnamen allerdings frühgeschichtliche Erzfunde vermutet, geht völlig fehl. „Silber” ist hier die abgewandelte Form des lateinischen Wortes „silva”, das Wald bedeutet. „Silbergarten” ist demnach eine mit Flechtwerk eingezäunte Rodungsfläche mitten im Wald, der die ersten Siedler unseres Ortes in mühseliger Arbeit äußerst bescheidene landwirtschaftliche Erträge abrangen. Über die Stammeszugehörigkeit dieser Pioniere kann nur spekuliert werden, ohne Hoffnung auf eine historische Bestätigung. War es einer unserer keltischen Vorfahren, der zwar die Sprache der römischen Besatzungsmacht angenommen hatte, diesen fremden Eindringlingen aber nicht ganz traute und sich außerhalb des römischen Einflussgebietes im tiefen und undurchdringlichen Wald verbarg und sich dort eine neue Heimat suchte? Oder war es ein Siedler aus dem Donauraum, dem die ständigen Überfälle auf das landwirtschaftlich günstige Siedlungsland leid waren und sich deshalb in den größere Sicherheit bietenden Wald zurückzog? Wir wissen es nicht und wir werden es auch nicht erfahren, da unsere keltischen Vorfahren keinerlei schriftliche Zeugnisse hinterließen. Eins aber ist gewiss: Dieser „Silbergarten” ist sicher der erste Siedlungspunkt in unserer Ortsbesiedelung. Auch wenn die Datierung unserer Siedlungsgeschichte auf vorchristliche Zeiten etwas kühn und vermessen klingt und sich durch keine schriftlichen Zeugnisse beweisen lässt, der Bayerische Wald, dieses von römischen Schriftstellern so undurchdringlich und finster geschilderte Waldgebiet, ist sicher von einigen Siedlern vor der christlichen Rodungstätigkeit bewohnt und landwirtschaftlich genutzt worden.

Aus der Tatsache, dass diese erste Besiedlung in unserem Ort am Fuße einer markanten Bergspitze erfolgte, lassen sich auch Rückschlüsse auf die Stammeszugehörigkeit der ersten Siedler ziehen. Es war eine ausschließliche Vorliebe unserer keltischen Vorfahren, an exponierten Stellen ihre ersten Rodungen zu beginnen. Bogenberg, Gallner, Pilgramsberg oder Kapflhof sind nur einige aussagekräftige Beispiele für diese Siedlungsstrategie. Die Vorliebe der keltischen Vorfahren, auf oder an hochragenden Bergkuppen zu siedeln, ist sicher nicht allein mit ihrem Sicherheitsbedürfnis zu erklären, sondern hatte zum größeren Teil religiöse Gründe. Die Tatsache, dass die Kelten vorzugsweise Berge als Kultplätze erkoren, lässt sich gerade in unserem Raum mit vielen Beispielen belegen. Der Kürze halber sei nur eines davon aufgeführt: Unser Nachbarort Pilgramsberg hat sicher seine Ursprünge nicht als christlicher Wallfahrtsort und leitet sich deshalb auch nicht von der Wortzusammensetzung „Pilger am Berg” ab, sondern die Wurzeln dieses Ortsnamens liegen vielmehr in dem keltischen Wort „bilwis” oder „bilmes”, wie es übrigens in der dialekthaften Aussprache der alten Bewohner - sie nennen den Ort „Buimasberg” - deutlich zum Ausdruck kommt. „Bilmes” aber war ehedem ein Heiligtum der keltischen Göttin „Wilbeth”, der Schicksalsgöttin, das später im Zuge der Christianisierung abwertend als Hexentanzplatz oder Teufelsplatz bezeichnet und von den christlichen Missionaren mit einer Kirche und einer christlichen Heiligen versehen wurde, in diesem Falle der Hl. Ursula.

Allein an diesem Beispiel ist das Prinzip dieser christlichen Missionare in der Zeit des 8. Jahrhunderts zu erkennen, die heidnischen Gottheiten zwar zu bekämpfen und zu verbannen, deren Kultstätten aber im Sinne des neuen Glaubens umzudeuten und weiterzuverwenden. Um den heidnischen Ureinwohnern die Umerziehung möglichst leicht zu machen, achtete man in der Regel sorgfältig darauf, den heidnischen Gottheiten vergleichbare und ähnliche Gestalten aus der christlichen Glaubenswelt anzubieten.

Dieser Umstand erlaubt es uns, aus den Patrozinien der späteren christlichen Kirchen Rückschlüsse auf die ursprünglichen Gottheiten unserer keltischen Vorfahren zu ziehen. Mit ziemlicher Sicherheit darf deshalb hinter dem Patronat der drei bayerischen Madln, Barbara mit dem Turm, Margarethe mit dem Wurm und Katharina mit dem Radl die Verehrung der drei Bethen, keltischen Frauengottheiten, vermutet werden, die übrigens bei den Kelten mit den gleichen Attributen versehen wurden. Genauso geben christliche Kirchen, die dem Hl. Petrus geweiht sind, einen deutlichen Hinweis auf die frühere Verehrung des Gottes Teutates, des keltischen Gottvaters. Der Hl. Michael, häufig mit der Waage dargestellt, hat seinen Vorreiter in der keltischen Gottheit Al, dem Götterboten und Schutzgott der Händler, dem als Beigabe auch eine Waage zugeordnet wurde, allerdings nicht in der Funktion einer Seelenwaage, sondern als Symbol des Handels.

Auf diese Weise erhalten wir die Möglichkeit, vom Namenspatron der Falkenfelser Hauptkirche Rückschlüsse auf die keltische Gottheit zu ziehen, die in alten Zeiten auf dem Burgberg ihre Kultstätte hatte. Die Hauptkirche von Falkenfels war aber nicht von alters her dem Hl. Josef geweiht, sondern hatte im Mittelalter den Hl. Georg als Patron. Dieser wehrhafte Ritter, der übrigens noch den Seitenaltar der Schlosskirche ziert, hatte seinen Vorläufer in der keltischen Gottheit Taranis, dem als Zeichen seiner Stärke und Wehrhaftigkeit ein Stier als Kultsymbol zugeordnet war.

Wie interessant dieser Rückblick auf die vorchristliche Zeit auch sein mag, für die Erklärung und Deutung des Ortsnamens ist er unergiebig. Aufschlussreicher ist in diesem Zusammenhang oft der Dialekt, die Sprache der einfachen Leute, die oftmals bei ihren ursprünglichen Ausdrücken und ihrer originellen Aussprache geblieben sind. Gerade bei alten Leuten kann man noch Wörter hören, deren Aussprache sich seit Jahrhunderten nicht verändert hat. Genauso wie die dialekthafte Aussprache des Ortes Pilgramsberg den entscheidenden Hinweis auf die Entstehung des Ortsnamens gibt, müsste es doch möglich sein, aus der Eigenart der originären Aussprache unseres Ortsnamens Rückschlüsse auf seine Bedeutung zu ziehen. Ich kann mich jedenfalls noch gut erinnern, wie mein Großvater das Wort Falkenfels wie „Foggafeis” aussprach, also nicht wie bei den jüngeren Leuten, die den Ortsnamen eher als „Foikafeis” lautieren. Wenn wir davon ausgehen, dass „Foggafeis” die phonetisch ältere Form des Ortsnamens ist, wären wir mit der Deutung des Ortsnamens ein großes Stück weiter, wenn wir den Wortbestandteil „Fogga” in seiner Bedeutung erklären könnten. Steckt dahinter das Wort „Falke”, dann würde tatsächlich die Aussage unserer Burgsage zutreffen, die hinter dem Begriff „Falkenfels” eine Art Falkenhorst vermutet. Oder ist darin der Name „Falco”, der Eigenname eines Dienstmannes der Grafen von Bogen, enthalten, eine Deutung wie sie unser unvergessener Hauptlehrer Josef Geier stets favorisiert hat. Gehen wir aber davon aus, dass der Ortsname bis in eine vorchristliche Zeit zurück-reicht, dann könnte man hinter diesem „Fogga” auch das volkslateinische Wort „facula” oder das keltische Wort „vac” bzw. „vacco” vermuten. Danach wäre der Ort Falkenfels nach seiner ursprünglichen Funktion als „Fackelfels” zu deuten, als Signalberg also, der den Menschen in frühgeschichtlicher Zeit als Wegweiser oder als Warnsignal diente.

Diese Fackelberge waren damals tatsächlich in einem sinnvollen System in unserer Gegend so angeordnet, dass man Nachrichten in wenigen Stunden auf weite Entfernungen weitergeben konnte. Die Plätze, auf denen diese Holzstöße aufgerichtet und angezündet wurden, waren ausgeholzt, so dass die Feuersignale weithin gesehen werden konnten. Später wurden diese Signalplätze noch mit Steinsetzungen gegen Brandgefahr gesichert oder mit Steinaufhäufungen im Sinne eines Leuchtturmes erhöht, um noch besser gesehen zu werden. Wer sich einmal nachts unserem Ort aus südwestlicher Richtung auf dem Weg über Aufroth genähert und schon von weitem den Weihnachtsstern, den die Falkenfelser Burschen jedes Jahr in der Adventszeit auf der Turmspitze der Burg installieren, wahrgenommen hat, der wird diese Funktion unseres Ortes in grauer Vorzeit nicht in Zweifel ziehen. Die Vermutung, dass die christlichen Rodungsmissionare nach der Gründung des Bistums Regensburg im Jahre 739 ebenfalls diesen Weg bei der Christianisierung unserer Heimat eingeschlagen haben, macht diese Theorie noch wahrscheinlicher.

Sammlung: Otmar Kernbichl, Mitterfels - Vergrößern durch Anklicken!

Die Frage ist jetzt allerdings, ob die Falkenfelser auf Grund dieser Überlegungen auf ihren schönen Ortsnamen verzichten oder gar ihr edles Wappentier durch eine Fackel ersetzen sollen. Mitnichten, „denn nix G’wiß woas ma net.”

Aus: Mitterfelser Magazin 3/1997, S. 75

Neueste Nachrichten

- 1000 Jahre Geschichte um Mitterfels (75)

- Burgmuseum Mitterfels. Geschichte und Glaskunst

- "Unser Dorf hat Zukunft". Bronzemedaille und ein Sonderpreis für die Gemeinde Haselbach

- Hien-Sölde Mitterfels. Funde sollen gezeigt werden

- Mitterfels. Achterbahnfahrt der Gefühle

- Mitterfels. Glas-Kunst-Ausstellung „Anja Listl – Glas. Kunst. Passau!“ im Burgmuseum

- Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Landes-Jury zu Besuch in Haselbach

- Mitterfels. Sommerkonzert der Kreismusikschule begeistert mit Vielfalt und Gefühl

- Wechsel an der Spitze der Bücherei Mitterfels

- Burgmuseum Mitterfels. Apotheke und mehr

- Windberg. In Memoriam Pater Ephrem OPraem

- Mitterfels. Sommerferienprogramm 2025

- Bücherei Falkenfels. Sommerferien-Leseclub

- Abwechslungsreiches Sommerferienprogramm in Haselbach

- Mitterfelser Magazin 30/2024 - der neueste Jahresband des AK Heimatgeschichte Mitterfels

- Mitterfelser Magazin 29/2023 - Eine Publikation des Arbeitskreises Heimatgeschichte Mitterfels

- Eintauchen in die Welt der menschlichen Emotionen

- Mitterfelser Magazin 14/2008 jetzt digitalisiert

- MM 14/2008. Aus der Festansprache zur Verleihung der Bairischen Sprachwurzel 2007

- MM 14/2008. Negative Aussagen über Mitmenschen im Bairischen

- MM 14/2008. Aus dem Garten der Natur

- MM 14/2008. Von der Pferdekutsche zum Postomnibus

- MM 14/2008. Von Straubing nach Waldmünchen und Furth im Wald vor 125 Jahren

- Neues aus unseren Gemeinden

- Haselbach. GR-Sitzung am 31. Juli 2025 - Kommunale Wärmeplanung thematisiert

Meist gelesen

- Unser "Bayerwald-Bockerl" erlebte seinen 100. Geburtstag nicht

- Vor 27 Jahren: Restaurierung der einstigen Kastensölde in Mitterfels abgeschlossen

- Markterhebung - 50 Jahre Markt Mitterfels

- Mühlen an der Menach (08): Wasserkraftnutzung in Kleinmenach und an den Nebenflüssen (in Groß- und Kleinwieden und Aign)

- Mühlen an der Menach (21): Die Höllmühl

- Menschen aus unserem Raum, die Geschichte schrieben (1): Johann Kaspar Thürriegel

- Dakemma, Bäxn, Moar ....

- Begegnung mit Menschen (6). Drei Wandgemälde in der Volksschule Mitterfels von Willi Ulfig

- Mühlen an der Menach (05): So wurde in Frommried (und auch in anderen Mühlen) aus Getreide Mehl

- Erinnerungen an einen "Bahnhof" besonderer Art: Haltepunkt Wiespoint

- Mühlen an der Menach (04): Frommried, eine der ältesten Mühlen

- Impressum

- Mühlen an der Menach (11): Die Mühle in Recksberg

- Das alte Dorf im Wandel

- Mühlen an der Menach (03): Ein Perlbach namens Menach

- Ortskernsanierung in Mitterfels (Stand 1995)

- Die Kettenreaktion

- Datenschutzerklärung

- Mühlen an der Menach (07): Die Hadermühl

- Sparkasse Mitterfels - 10 Jahre älter als bisher bekannt

- Das neue Mitterfelser Magazin 22/2016 . . .

- BWV-Sektion Mitterfels: Über 40 Jahre Lebens- freude (Stand: 2003)

- Es begann in Kreuzkirchen

- Publikationen AK Heimatgeschichte Mitterfels

- 2021: VG Mitterfels wurde 44

- Eine Bücherei entsteht

- Begegnung mit Menschen (1). Erinnerungen an Balbina Gall - Hebamme von Mitterfels

- Das ehemalige Benediktinerkloster Oberaltaich - seine Bedeutung für unseren Raum

- Mitterfels. Vorweihnachtliches Lesekonzert im Burgstüberl

- Ergebnis der Bundestagswahl 2017 in der VG Mitterfels

- Wandern auf kurfürstlichen Spuren

- Schloss Falkenfels als Flüchtlingslager

- Mühlen an der Menach (01) - Vorstellung der Themenreihe

- Hausnummern - Spiegelbild für Dorf und Gemeinde

- Der Forst, ein Ortsteil von Falkenfels

- Kirchengrabung in Haselbach mit Fund romanischer Wandziegelplatten im Jahre 1990

- Widder an den Thurmloch-Wassern

- AK Heimatgeschichte Mitterfels. Jahreshauptversammlung 2017 mit Exkursion

- Mühlen an der Menach (02): Wasserkraftnutzung an der Menach

- Sind wirklich die Falken die Namensgeber von Falkenfels?

- Mühlen an der Menach (19): Die Ziermühl

- Erinnerungen eines Landarztes

- Über den Mitterfelser Dorfbrunnen

- Qualifikation zur bayerischen Meisterschaft im Seifenkistenrennen 1950 in Mitterfels

- Sie waren Lehrbuben auf Schloss Falkenfels

- Mühlen an der Menach (25): Die "Wartnersäge" bei den Bachwiesen

- AK Heimatgeschichte Mitterfels. Das neue Mitterfelser Magazin 21/2015

- Zentrales Gemeindearchiv: Altes Kulturgut besser nutzen

- Zur Ortskernsanierung (1995): Begegnung mit Stuttgarter Studenten

- Neues Mitterfelser Magazin 19/2013 erschienen

Meist gelesen - Jahresliste

- Das neue Mitterfelser Magazin 22/2016 . . .

- BWV-Sektion Mitterfels: Über 40 Jahre Lebens- freude (Stand: 2003)

- Publikationen AK Heimatgeschichte Mitterfels

- Mitterfels. Vorweihnachtliches Lesekonzert im Burgstüberl

- Der Forst, ein Ortsteil von Falkenfels

- Burgmuseumsverein Mitterfels. Objekt des Monats Oktober 2016 . . . und frühere Objekte

- History of Mitterfels

- Der Haselbacher Totentanz

- Online-Beiträge des Mitterfelser Magazins 1/1995 bis 10/2004

- Bayerische Landesausstellung 2016 in Aldersbach. Bier in Bayern

- Kalenderblatt

- Mitterfels. Theaterspiel und Menü im Gasthaus „Zur Post“

- BRK-Seniorenheim Mitterfels. Standkonzert an einem Sommerabend

- Landesausstellung "Bier in Bayern" in Alders- bach

- AK Heimatgeschichte Mitterfels. Führung Friedhof St. Peter in Straubing

- Club Cervisia Bogen. Bogen: Startschuss für D‘Artagnans Tochter und die drei Musketiere

- AK Heimatgeschichte Mitterfels. Exkursion zur KZ-Gedenkstätte Flossenbürg

- Neues Kinderprogramm im Gäubodenmuseum Straubing

- Landkreis Straubing-Bogen. Hans Neueder gibt nach 25 Jahren sein Amt als Kreisheimatpfleger auf

- Windberger Theater-Compagnie. „Lokalbahn“ - Rollen mit Herz und Seele gespielt

Meist gelesen - Monatsliste

- Neues aus unseren Gemeinden

- 1000 Jahre Geschichte um Mitterfels (75)

- Mitterfelser Magazin 29/2023 - Eine Publikation des Arbeitskreises Heimatgeschichte Mitterfels

- Mitterfelser Magazin 30/2024 - der neueste Jahresband des AK Heimatgeschichte Mitterfels

- MM 14/2008. Aus der Festansprache zur Verleihung der Bairischen Sprachwurzel 2007

- Mitterfelser Magazin 14/2008 jetzt digitalisiert

- MM 14/2008. Von der Pferdekutsche zum Postomnibus

- MM 14/2008. Negative Aussagen über Mitmenschen im Bairischen

- MM 14/2008. Aus dem Garten der Natur

- MM 14/2008. Von Straubing nach Waldmünchen und Furth im Wald vor 125 Jahren

- Haselbach. Jakobikirta mit Markttreiben

- Burgtheater Mitterfels. Herzschmerz unter freiem Himmel

- Burgmuseum Mitterfels. Apotheke und mehr

- Mitterfels. Glas-Kunst-Ausstellung „Anja Listl – Glas. Kunst. Passau!“ im Burgmuseum

- Mitterfels. Sommerferienprogramm 2025

- Eintauchen in die Welt der menschlichen Emotionen

- Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Landes-Jury zu Besuch in Haselbach

- Haselbach. Landes-Jury kommt

- Bücherei Falkenfels. Sommerferien-Leseclub

- Wechsel an der Spitze der Bücherei Mitterfels