Kirchengrabung in Haselbach mit Fund romanischer Wandziegelplatten im Jahre 1990

Die Pfarrkirche von Haselbach im Landkreis Straubing-Bogen präsentiert sich als weithin sichtbarer, einfacher Barockbau mit Zwiebelturm auf einer Erhebung über dem Menachtal im Bayerischen Wald.

Die Pfarrkirche von Haselbach im Landkreis Straubing-Bogen präsentiert sich als weithin sichtbarer, einfacher Barockbau mit Zwiebelturm auf einer Erhebung über dem Menachtal im Bayerischen Wald.

Das Foto stammt aus dem Jahr 2010 (ft)

Den einschlägigen Kunstführern ist zu entnehmen, dass es sich bei der St. Jakobus dem Älteren geweihten Kirche um einen barocken Neubau des frühen 18. Jh. handelt, der einen romanischen Turm mit einbezieht. Mehr Bedeutung als der Pfarrkirche wird der östlich benachbarten Friedhofskapelle Hl. Kreuz zugemessen. Der kleine achteckige Zentralbau weist eine bunte Ausmalung und einen bemerkenswerten Totentanz-Zyklus auf.

Während der bestehende Bau durch eine Inschrift gut datierbar ist (erste Fundament-Ecke feierlich gesetzt am 26. April 1713), gab es auf die ältere Baugeschichte der Pfarrkirche nur wenige Hinweise. Der massive quadratische Unterbau des Turmes und urkundliche Überlieferung sprechen aber eindeutig für eine Steinkirche bereits in romanischer Zeit. Aus Aufzeichnungen des Klosters Oberaltaich geht hervor, dass Graf Albert von Bogen am 5. Februar 1225 das Patronatsrecht auf die zu seinem väterlichen Erbe gehörende Pfarrei Haselbach seinem Hauskloster Oberaltaich überträgt. Ob sich bereits 1130 ein Pfarrer für Haselbach urkundlich belegen lässt, wie im Matrikel nachzulesen, bedarf einer Überprüfung seitens der Historiker. Sicherlich waren die Bogener Grafen bei Ortsgründung und Kirchenbau maßgeblich beteiligt.

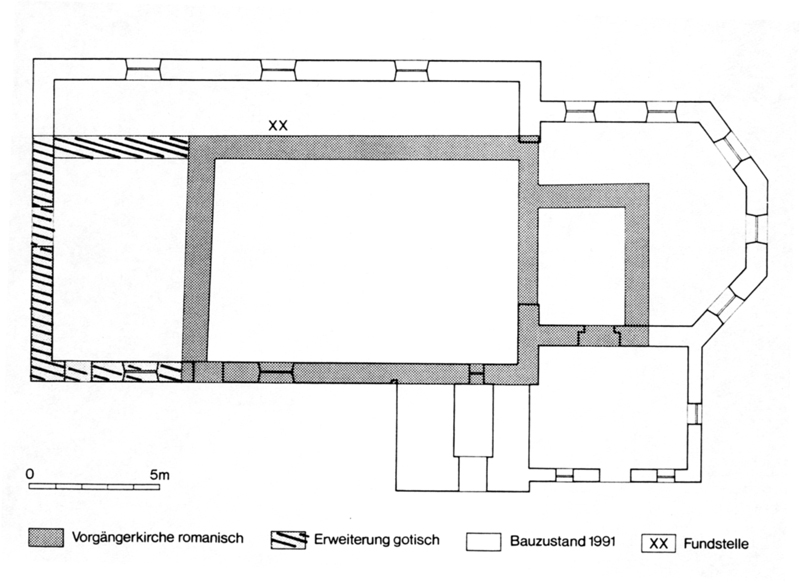

1985 begann eine grundlegende Renovierung der Kirche, die 1991 abgeschlossen wurde. Zunächst wurde an der Außenseite rundum mannshoch der Putz abgeschlagen. Zum Vorschein kam ein weitgehend gleichförmiges Bruchsteinmauerwerk aus heimischem Granit. Erste Hinweise auf die Dimensionen eines Vorgängerbaues lieferte eine schwer erkennbare, aber eindeutige Baufuge in der Westwand, 3 m von der NW-Ecke, während ein außermittig gesetztes rundes Fenster im Westgiebel in seinem baulichen Zusammenhang nicht eindeutig geklärt werden konnte. Die Nahtstelle in der Westmauer sprach für die Erweiterung eines älteren Baues nach Norden. Zu diesem jüngsten, über den o. g. Inschriftenstein datierten Bauabschnitt gehört nach dem Mauerbefund der Neubau der gesamten Langhaus-Nordwand und des Chores. In der Südfront deutete das nahe der SW-Ecke erkennbare Gewände eines zugemauerten gotischen Portales wiederum auf vorbarockes Mauerwerk. (Siehe Abb. 1 - Plan!)

Haselbach, St. Jakobus d. Ä.: Plan der Bauperioden

Im Mai 1990 begann die Innenrenovierung mit dem Ausbau der Bänke und des Fußbodens in Langhaus und Chor. In guter Zusammenarbeit mit Pfarrer, Architekt und ausführender Baufirma war es der Kreisarchäologie möglich, den Bodeneingriff für den unvermeidlichen Betonunterboden zu begleiten und für Sondagen zu nützen.

Das Kirchenschiff ist ein stützenloser, flachgedeckter Saal von 17,6 m Länge und 10,9 m Breite, dem sich ein um je 1,5 m einziehender Chor mit dreiseitigem Abschluss nach Osten anschließt.

Nach dem Entfernen der Fußbodenplatten erfolgte der Erdaushub mit einem Klein-Radlader („bobcat”), dessen Vorgehen seitens der Archäologie einigermaßen überwacht werden konnte. Überraschend war das völlige Fehlen von Hinweisen auf Gräber in der Kirche. Leider musste dann festgestellt werden, dass das gesamte Fundament des Gebäudes im Inneren von einem 60 cm breiten betonierten Kanal eingefasst war, der den Zugang zu den Grundmauern verwehrt und jeglichen baugeschichtlich-archäologischen Befund bereits vor Jahren unbeobachtet zerstört hatte. Die Außenseite der Fundamente ist bei der jüngsten Renovierung nicht freigelegt worden.

Anhalt für Suchschnitte im Langhaus war der mutmaßliche Verlauf einer älteren Nordmauer, deren Außenflucht durch die erwähnte Baufuge in der Westwand vorgegeben war. Am nördlichen Seitenaltar, 2 m vor der nördlichen Chorwange, erfasste ein erster Testschnitt den ehemaligen Mauerverlauf. Dokumentierbar war allerdings nur noch der verfüllte Ausbruchgraben des Fundaments, die Steine der Grundmauer waren komplett ausgebrochen und beim Neubau wiederverwendet worden. Zum Vorschein kam ein maximal 90 cm breiter Graben mit annähernd senkrechten Wänden. In seiner lockeren, kiesigen Einfüllung lagen teilweise weiß gekalkte Putzstückchen.

Die zugehörige südliche Langhauswand darf mit einiger Sicherheit im Verlauf der heutigen Südwand vermutet werden. Daraus errechnet sich für das Innere dieses Vorgängerbaues eine Breite von 8 m. In der Längsausdehnung wäre ein einheitlicher Bau von fast 18 m Länge, von der Chorstufe bis zur Westwand mit der Baufuge, unwahrscheinlich lang. Deshalb folgte ein weiterer Schnitt auf der Suche nach einem älteren Westabschluss im Verlauf des Nordwand-Fundamentes. Zwischen 9 und 10 m von der Chorstufe bzw. zwischen 7 und 8 m von der Westwand wurde erneut eine kleine Fläche von Hand abgetieft und das Schuttband des Fundament-Ausbruchgrabens freigelegt. Sein Querschnitt entsprach im Profil dem Befund vor dem nördlichen Seitenaltar. Diese kleine Sondagefläche wurde später flächig nach Westen erweitert, bis ein Abzweig nach Süden, ebenfalls als Schuttband, zum Vorschein kam. Es konnte nach Süden bis an die Störung durch den Betonkanal, unmittelbar vor dem jetzigen Kircheneingang, nachgewiesen werden, verläuft aber nicht ganz rechtwinkelig zu den Längsmauern.

Damit war unter dem Boden der barocken Haselbacher Pfarrkirche ein älterer Vorgängerbau von 11,5 x 8 m Innenfläche nachgewiesen, der später um 6 m nach Westen verlängert worden war (Abb. 1).

Eine abschließende Bauuntersuchung der Südwand des Langhauses (K. Schnieringer, Regensburg) ergab leider keine oberirdischen romanischen Bauteile. Bis in etwa 2 m Höhe über dem Boden sind die Bruchsteine von der Südwestecke mit dem gotischen Portalgewände bis an den Turm heran mit einheitlichem Mörtel gesetzt. Dies bedeutet, dass bei der Verlängerung der ersten Steinkirche, die in gotischer Zeit erfolgte, zumindest die Südwand ab dem Turm komplett neu errichtet wurde. Sie weist zwischen dem heutigen Kircheneingang und dem Turm an der Oberfläche deutliche Brandspuren auf.

Die Untersuchung im Altarraum ergab genau unter der Chorstufe einen Mauerzug aus vermörtelten Bruchsteinen, der im Norden und Süden bis an den Betonkanal heranreicht. In ihm ist der Ostabschluss des ersten nachgewiesenen Langhauses zu sehen. Darin eingebunden die Nord- und Ostmauer eines älteren Altarraumes, der unmittelbar vor dem barocken Hochalter freigelegt werden konnte (Abb. 2 und Abb. 3). Das Mauerwerk ist bis zu zwei Lagen hoch im Aufgehenden erhalten. An der Außenseite der Nordwand haftete sogar noch auf 1,3 m Länge und 25 cm Höhe weiß gekalkter Putz (Abb. 4). Ergänzt man die Südwand dieser Rechteckapsis unter der barocken südlichen Chorwand, ergibt sich für die gesamte erste Steinkirche ein achsensymmetrischer Grundriss. Ein baulicher Zusammenhang mit dem als romanisch eingestuften Turm ist wahrscheinlich, kann aber nicht mehr eindeutig geklärt werden. Alle Berührungspunkte sind entweder beim Einbau des Kanalschachtes unbeobachtet zerstört oder bei den barocken Veränderungen zugebaut worden.

Blick auf die freigelegten romanischen Grundmauern des Altarraums: Nordseite (linke freigelegte Mauer), Ostseite (hintere freigelegte Mauer) und rom. Altarsockel (Quader inmitten der freigelegten Mauern)

Romanische Baureste (Altarraum: Ausschnitt des oberen Fotos)

Romanische Baureste (Altarraum: Ausschnitt des oberen Fotos)

Altarraum Nordwand - Außenseite mit Wandverputz

Beim Erweitern der Sondage für die NW-Ecke der ersten Kirche kam an der Außenseite des Fundamentgrabens etwa 20 cm unter dem Boden eine Brandschicht zum Vorschein, die in der Hauptsache aus verkohlten Holzstücken und Fragmenten von Dachziegeln (Mönch und Nonne) bestand. Nur durch Zufall fiel beim Ausschaufeln ein Stück Ziegelplatte im Brandschutt auf, das schwerlich vom Dach stammen konnte. Nach Reinigung und Auslese in der Werkstatt konnten 31 Teilstücke erhaben verzierter Platten registriert werden (Abb. 6). Die plastisch hervortretenden Motive, in Modeln abgeformt, zeigen ein geometrisches Zirkelschlag-Muster aus ineinander geflochtenen Kreisen oder Blütenranken und Palmetten. Einige Partien lassen sich zusammensetzen. Mit Sicherheit handelt es sich um Reste von mehreren Platten. Leider erlauben die geborgenen Fragmente weder ihre Anzahl noch ihre Größe genauer zu bestimmen.

Fundstelle der verzierten romanischen Platten - (li.) Schutt der ausgebrochenen Nordwand Langhaus (roman.) - (hinten re.) Oberfläche unterhalb des jüngsten Plattenbelages - (hinten li.) Brandschicht mit den Ziegelplatten-Fragmenten, mit Dachziegel-Bruch und verbranntem Holz

Der einzig publizierte vergleichbare Fund in ganz Süddeutschland ist Jahrzehnte alt und stammt aus dem Kloster St. Emmeram in Regensburg. Dort konnten vier große verzierte Platten rekonstruiert werden. Nachfragen erbrachten einige Plattenteile in Landshut. Sie wurden, bisher wenig beachtet, 1981 aus dem Schutt im Inneren der romanischen St. Martinskirche unter dem großen Münster geborgen. Bei den Grabungen im Kloster Windberg kam 1990 ebenfalls eine Keramikplatte mit ineinander geflochtenen Tonwülsten ans Licht, die funktional in den Kreis der Haselbacher Stücke gehört.

Auswahl verzierter romanischer Ziegelplatten-Fragmente

Die Suche nach Parallelen der Muster, die gleichzeitig einen Datierungsanhalt erbringen soll, führt in den Formenschatz der Romanik. Sie sind im bayerischen Raum in der Malerei gut vertreten. Unmittelbarer Anknüpfungspunkt aber ist die romanische Bauplastik an der Basilika von Windberg, die in direktem Zusammenhang mit den Bogener Grafen steht. Am Nordportal der Klosterkirche findet sich das Kreisornament auf dem steinernen Türsturz, die vegetabilischen Motive als Hintergrund der figürlichen Darstellung im Tympanon, beides datiert um 1230.

Unklar ist die Funktion der verzierten Platten. Vor dem Brand eingestochene Löcher sind ein Hinweis darauf, dass sie auf Holz befestigt waren, vielleicht als umlaufender Fries unter der Dachtraufe. Klarheit werden erst weitere Vergleichsstücke dieser äußerst seltenen Objekte bringen. Die Suche bei Grabungen und in Depots sei angeregt.

Quelle: Karl Böhm (früherer Kreisarchäologe), in: Mitterfelser Magazin 4/1998, Seite 70 ff

Neueste Nachrichten

- 1000 Jahre Geschichte um Mitterfels (74)

- Glas-Kunst-Ausstellung "Anja Listl" im Burgmuseum Mitterfels

- Burgmuseum Mitterfels. Apotheke und mehr

- Falkenfels. Wieder Büscherl-Trail im Rahmen des Sportfestes

- Mitterfelser Magazin 30/2024 - der neueste Jahresband des AK Heimatgeschichte Mitterfels

- Mitterfelser Magazin 29/2023 - Eine Publikation des Arbeitskreises Heimatgeschichte Mitterfels

- Eintauchen in die Welt der menschlichen Emotionen

- Mitterfelser Magazin 14/2008 jetzt digitalisiert

- MM 14/2008. Von der Pferdekutsche zum Postomnibus

- MM 14/2008. Von Straubing nach Waldmünchen und Furth im Wald vor 125 Jahren

- MM 14/2008. 1874 kristallisierte sich eine „Schieß-Abteilung“ im Wanderverein Mitterfels heraus

- MM 14/2008. Pflege alter und vor allem neuer Chormusik

- MM 14/2008. Breitgestreutes Vereinsleben in Mitterfels

- MM 14/2008. Vom Schulkinder-Faschingszug zum Haselbacher Faschingskomitee

- MM 14/2008. Demokratische Wahlen 1946: Die Situation in Mitterfels

- MM 14/2008. Heimat des Mühlhiasl, aber auch des Begründers des (einstigen) Hiendl-Imperiums

- MM 14/2008. Als der Mitterfelser Pfleger keinen „tauglichen“ Galgen mehr hatte

- MM 14/2008. Von der unsicheren Soziallage bei selbst hoch gestellten Staatsdienern

- Neues aus unseren Gemeinden

- Mitterfels. Ferienprogramm auf dem Reiterhof Gold

- Ascha. 500 Euro für den Verein für Kinder

- Mühlenmuseum Haibach. Für Besucher geöffnet

- Bücherei Mitterfels. 500 Euro für neue Medien

- Mitterfels/Oberhartberg. Ein Leben für Familie, Hof und Gemeinschaft

- Haselbach. Achtung, Triggerwarnung!

Meist gelesen

- Unser "Bayerwald-Bockerl" erlebte seinen 100. Geburtstag nicht

- Vor 27 Jahren: Restaurierung der einstigen Kastensölde in Mitterfels abgeschlossen

- Markterhebung - 50 Jahre Markt Mitterfels

- Mühlen an der Menach (08): Wasserkraftnutzung in Kleinmenach und an den Nebenflüssen (in Groß- und Kleinwieden und Aign)

- Mühlen an der Menach (21): Die Höllmühl

- Menschen aus unserem Raum, die Geschichte schrieben (1): Johann Kaspar Thürriegel

- Dakemma, Bäxn, Moar ....

- Begegnung mit Menschen (6). Drei Wandgemälde in der Volksschule Mitterfels von Willi Ulfig

- Mühlen an der Menach (05): So wurde in Frommried (und auch in anderen Mühlen) aus Getreide Mehl

- Erinnerungen an einen "Bahnhof" besonderer Art: Haltepunkt Wiespoint

- Mühlen an der Menach (04): Frommried, eine der ältesten Mühlen

- Impressum

- Mühlen an der Menach (11): Die Mühle in Recksberg

- Das alte Dorf im Wandel

- Mühlen an der Menach (03): Ein Perlbach namens Menach

- Ortskernsanierung in Mitterfels (Stand 1995)

- Die Kettenreaktion

- Datenschutzerklärung

- Mühlen an der Menach (07): Die Hadermühl

- Sparkasse Mitterfels - 10 Jahre älter als bisher bekannt

- Das neue Mitterfelser Magazin 22/2016 . . .

- BWV-Sektion Mitterfels: Über 40 Jahre Lebens- freude (Stand: 2003)

- Es begann in Kreuzkirchen

- Publikationen AK Heimatgeschichte Mitterfels

- 2021: VG Mitterfels wurde 44

- Eine Bücherei entsteht

- Begegnung mit Menschen (1). Erinnerungen an Balbina Gall - Hebamme von Mitterfels

- Mitterfels. Vorweihnachtliches Lesekonzert im Burgstüberl

- Das ehemalige Benediktinerkloster Oberaltaich - seine Bedeutung für unseren Raum

- Ergebnis der Bundestagswahl 2017 in der VG Mitterfels

- Wandern auf kurfürstlichen Spuren

- Schloss Falkenfels als Flüchtlingslager

- Mühlen an der Menach (01) - Vorstellung der Themenreihe

- Hausnummern - Spiegelbild für Dorf und Gemeinde

- Der Forst, ein Ortsteil von Falkenfels

- Kirchengrabung in Haselbach mit Fund romanischer Wandziegelplatten im Jahre 1990

- Widder an den Thurmloch-Wassern

- Sind wirklich die Falken die Namensgeber von Falkenfels?

- Mühlen an der Menach (02): Wasserkraftnutzung an der Menach

- AK Heimatgeschichte Mitterfels. Jahreshauptversammlung 2017 mit Exkursion

- Mühlen an der Menach (19): Die Ziermühl

- Erinnerungen eines Landarztes

- Über den Mitterfelser Dorfbrunnen

- Qualifikation zur bayerischen Meisterschaft im Seifenkistenrennen 1950 in Mitterfels

- Sie waren Lehrbuben auf Schloss Falkenfels

- Mühlen an der Menach (25): Die "Wartnersäge" bei den Bachwiesen

- AK Heimatgeschichte Mitterfels. Das neue Mitterfelser Magazin 21/2015

- Zentrales Gemeindearchiv: Altes Kulturgut besser nutzen

- Zur Ortskernsanierung (1995): Begegnung mit Stuttgarter Studenten

- Neues Mitterfelser Magazin 19/2013 erschienen

Meist gelesen - Jahresliste

- Das neue Mitterfelser Magazin 22/2016 . . .

- BWV-Sektion Mitterfels: Über 40 Jahre Lebens- freude (Stand: 2003)

- Publikationen AK Heimatgeschichte Mitterfels

- Mitterfels. Vorweihnachtliches Lesekonzert im Burgstüberl

- Der Forst, ein Ortsteil von Falkenfels

- Burgmuseumsverein Mitterfels. Objekt des Monats Oktober 2016 . . . und frühere Objekte

- History of Mitterfels

- Der Haselbacher Totentanz

- Online-Beiträge des Mitterfelser Magazins 1/1995 bis 10/2004

- Bayerische Landesausstellung 2016 in Aldersbach. Bier in Bayern

- Kalenderblatt

- Mitterfels. Theaterspiel und Menü im Gasthaus „Zur Post“

- Landesausstellung "Bier in Bayern" in Alders- bach

- AK Heimatgeschichte Mitterfels. Führung Friedhof St. Peter in Straubing

- Club Cervisia Bogen. Bogen: Startschuss für D‘Artagnans Tochter und die drei Musketiere

- AK Heimatgeschichte Mitterfels. Exkursion zur KZ-Gedenkstätte Flossenbürg

- Neues Kinderprogramm im Gäubodenmuseum Straubing

- Windberger Theater-Compagnie. „Lokalbahn“ - Rollen mit Herz und Seele gespielt

- Landkreis Straubing-Bogen. Hans Neueder gibt nach 25 Jahren sein Amt als Kreisheimatpfleger auf

- Jahresversammlung 2016 des AK Heimatgeschichte Mitterfels mit Exkursion nach Elisabethszell

Meist gelesen - Monatsliste

- Neues aus unseren Gemeinden

- 1000 Jahre Geschichte um Mitterfels (74)

- Mitterfelser Magazin 29/2023 - Eine Publikation des Arbeitskreises Heimatgeschichte Mitterfels

- Mitterfelser Magazin 30/2024 - der neueste Jahresband des AK Heimatgeschichte Mitterfels

- Mitterfelser Magazin 14/2008 jetzt digitalisiert

- MM 14/2008. Von der Pferdekutsche zum Postomnibus

- MM 14/2008. Von Straubing nach Waldmünchen und Furth im Wald vor 125 Jahren

- MM 14/2008. Vom Schulkinder-Faschingszug zum Haselbacher Faschingskomitee

- MM 14/2008. Breitgestreutes Vereinsleben in Mitterfels

- MM 14/2008. Pflege alter und vor allem neuer Chormusik

- MM 14/2008. 1874 kristallisierte sich eine „Schieß-Abteilung“ im Wanderverein Mitterfels heraus

- MM 14/2008. Demokratische Wahlen 1946: Die Situation in Mitterfels

- MM 14/2008. Heimat des Mühlhiasl, aber auch des Begründers des (einstigen) Hiendl-Imperiums

- MM 14/2008. Als der Mitterfelser Pfleger keinen „tauglichen“ Galgen mehr hatte

- MM 14/2008. Von der unsicheren Soziallage bei selbst hoch gestellten Staatsdienern

- 1000 Jahre Geschichte um Mitterfels - 69 Behörden - Ämter - Banken - nach 1945

- 1000 Jahre Geschichte um Mitterfels - 71 Für Erholung, Freizeit und Sport nach 1945

- Mühlenmuseum Haibach. Für Besucher geöffnet

- Falkenfels. Wieder Büscherl-Trail im Rahmen des Sportfestes

- Falkenfels. Gelungenes Florianifest der Freiwilligen Feuerwehr