Home

Von Sense und Drischel zum Mähdrescher

Das Ernten und das Dreschen waren eine schweißtreibende Arbeit

Wenn in den letzten Wochen auf den Getreidefeldern unserer Heimat die modernen Mähdrescher, versehen mit Klima- und Funkanlage, zu sehen waren, erinnern sich wohl nur noch die alten Leute an die Ernte von früher, die ja ganz anders war.

Die meisten Menschen wissen gar nicht mehr, dass noch bis vor gut einem halben Jahrhundert das "Ernten" und das "Dreschen" des Getreides zwei ganz eigene, sowohl räumlich als auch zeitlich voneinander getrennte Arbeitsabschnitte im Ablauf eines Bauernjahres waren. Arbeitsabschnitte, die viel Handarbeit und starken körperlichen Einsatz erforderten, der es verdient, auch heute nicht ganz vergessen zu werden.

Die Erntezeit des Getreides begann früher einige Wochen früher als heute mit dem Mähdrescher. Durfte doch das Getreide nicht zu reif sein, da sonst bei den vielen notwendigen Handgriffen beim Ernten schon Körner aus den Ähren fielen. Da brauchte es viele Mäher, die mit einer gut gedengelten (geschärften) Sense die großen Getreidefelder im Gäuboden abmähten. Dieses Mähen war keine leichte Arbeit bei der Sommerhitze und daher wurde meist ganz früh am Morgen mit dieser Arbeit begonnen. Den Mähern folgten die sogenannten "Ausbackler" , welche die gemähten Halme aufsammelten und zu Garben banden. Während das Mähen vorwiegend eine Arbeit der Männer war, galt das "Ausbackln" als Arbeit der Frauen, die aber bei dem dauernden Bücken bei der Hitze ebenfalls nicht leicht war. So wurden der Weizen, der Hafer und die Gerste gemäht.

Garben binden

Der Weizen wurde immer zu Garben gebunden, der Hafer ebenfalls, wenn er keinen Klee als Untersaat enthielt. Sonst wurde er, wie die Gerste, lose gelassen. Lediglich das Korn, der Roggen mit seinen über 1,5 Meter langen Halmen, wurde von Hand mit der Sichel abgeschnitten und zu Garben gebunden. Die Garben wurden dann zu den sogenannten "Getreidemandl" zusammengestellt und prägten das Bild unserer Heimat in der Erntezeit, wenn sie zu Tausenden auf den Feldern standen.

Eine erste große Erleichterung dieser schweren Erntearbeiten brachte dann der Mäher. Ein Eisengestell, gezogen von einem Ochsen- oder Pferdegespann und angetrieben von den Laufrädern, mähte das hin- und herbewegende Mähmesser so die Halme um und ersetzte so die Sense. Die nicht minder schwere Arbeit des Ausbacklns aber blieb, und so suchte man auch hier nach einer Verbesserung. Diese gelang dann mit der Erfindung des Ablegetisches, welcher an den Mähbalken angebracht wurde. Damit fielen die abgemähten Halme nicht mehr auf den Boden, sondern wurden auf dem Ablegetisch gesammelt und in Garbengröße auf den Boden gekippt. So brauchten die "Ausbacklerinnen" nur noch von Häufchen zu Häufchen gehen, ein Band aus Halmen heraus zu ziehen und die Garbe zu binden.

Mechanischer Knüpfer

Die große Erleichterung aber erbrachte erst die Erfindung des mechanischen Knüpfers. Dazu wurde an den Mäher der sogenannte Bindeteil angebaut. Durch die am Ablegetisch angebrachten, sich bewegende Bindetücher wurden die abgemähten Halme in den Bindeteil befördert und durch den Knüpfer zu Garben gebunden, die dann auf das Feld fielen. Damit fielen die schweren Arbeiten des Mähens und des Ausbacklns weg und es blieb nur noch die Arbeit des Mandlaufstellens. Waren die Getreidemandln und das am Boden liegende Getreide gut ausgetrocknet, wurde das Getreide auf den Holzwagen geladen, heimgefahren und in der Scheune gelagert. Aber auch diese Arbeiten des Aufladens und Abladens des Getreides auf dem Feld und in der Scheune verursachten noch manchen Schweißtropfen.

Vor allem aber war das Fassen des Getreides auf dem Wagen schon eine Kunst und verlangte ein gewisses Können, damit die Fuhre beim Transport nicht auseinanderfiel. War so das Getreide eingebracht, wurde die Ernte mit einem ausgiebigen "Erntemahl " entsprechend gefeiert. So verlief früher, bis weit nach dem 2. Weltkrieg auch in unserer Gegend die Ernte, was heute nahezu alles vergessen ist.

Das Dreschen

Wenn so das Getreide einige Zeit in den Scheunen gelagert war und die Hauptarbeit auf den Feldern abgeschlossen wurde, begann erst das Dreschen. Vor der Mechanisierung in der Landwirtschaft musste auch die Arbeit des Dreschens in Handarbeit erledigt werden. Es war dies die Zeit des "Dreschflegels", der Drischel, wie sie bei uns genannt wurde. Dazu wurde eine Lage von Getreidegarben, aufgeschnitten und entsprechend verteilt auf die Tenne (den Dent) gelegt und zu sechst oder zu acht mit der Drischel so lange auf das Getreide geklopft, bis die Körner aus den Ahren gefallen waren. Es war eine harte Arbeit, das Dreschen mit der Drischel, und wurde bis in den Winter hinein in den Scheunen der Bauern ausgeübt und auch hier schon am frühen Morgen des Tages begonnen.

So wurde von den alten Leuten erzählt, dass überall am frühen Morgen das Klopfen der Drescher zu hören war und sich dies wie die Morgenmusik in den Bauerndörfern des Gäubodens anhörte. Aber auch hier suchten die Menschen nach Erleichterung und erfanden als erste Verbesserung den Hakenzylinder. Ein Holzgestell mit einem Eisenoberteil und darin eine rotierende Trommel mit Haken. Diese wurde zunächst von Menschenhand über zwei Handkurbeln angetrieben, später von einem Ochsen- oder Pferde gespann über einen Göpel, bis schließlich ein Dieselmotor erfunden war und den Antrieb übernahm. Aber sowohl bei der Drischel wie beim Hakenzylinder wurden zwar Halme und Körner getrennt, aber bei des lag vermischt am Boden und das Stroh musste von Hand weggegabelt werden.

Eine wesentliche Verbesserung erbrachte dann der an den Hakenzylinder angebaute Schüttlerteil, der das Stroh von den Körnern und der Spreu, dem Am, wegschüttelte. Damit entfiel das mühsame Weggabeln des Strohes und die zusammen mit der Spreu am Boden liegenden Körner wurden mit der Wind- oder Staubmühle, meist mit Handantrieb, voneinander getrennt. Daraus entwickelte sich dann mit der Zeit der eigentliche Dreschwagen mit immer weiteren Verbesserungen.

Der „Dampf" kommt

Angetrieben wurde er zunächst mit dem nur zur Verfügung stehenden Dampfkessel, welcher später vom fahrbaren Dieselmotor abgelöst wurde, ehe dann der Lanz-Bulldog auftauchte, der auch den Transport des Dreschwagens von Anwesen zu Anwesen übernahm. Es hieß dann, der "Dampf" kommt, und meist war es ein Lohnunternehmer, der so von Anwesen zu Anwesen zog und das Dreschen übernahm. So war es immer ein besonderes Ereignis, wenn es hieß "der Dampf" kommt. Trotz dieser maschinellen Hilfe war es immer noch eine schwere Arbeit, das Dreschen. Da mussten die Garben vom Getreideviertel auf den Dreschwagen gehoben werden. Dort wurde das Band aufgeschnitten und die lose Garbe dem Einlasser gereicht, der die Halme gleichmäßig in die Dreschmaschine ließ. Vorne kamen dann die Körner heraus, und der "Abtrager" musste dann die schweren Säcke auf den Getreidebogen tragen. Eine Arbeit für starke Männer. Seitlich kam vom Dreschwagen das Am, das Spreu heraus, das meist von Frauen weggegabelt wurde.

Vom Schüttler des Dreschwagens kam dann auf der hinteren Seite das Stroh heraus und wurde meist von einem Mann mit langen Armen aufgefangen. Zwei Personen, meist Frauen, hatten zuvor schon aus Stroh ein Band gedreht. In dieses Band wurde das aufgefangene Stroh gelegt und zu einem Bündel gebunden und weggetragen. Bei diesen Arbeiten gab es viel Staub und sie war nicht angenehm und man war froh, als sie mit der Erfindung der Strohpresse wegfiel.

Kräftespendendes Bier

Die wichtigsten Männer aber waren der Maschinist und der Einlasser. Sie gehörten zur Besatzung der Dreschgarnitur und waren für den richtigen Lauf des Dreschwagens und das gleichmäßige Einlassen des Getreides verantwortlich. Natürlich gab es zur harten Arbeit auch das entsprechend nahrhafte Essen und kräftespendendes Bier. So wurde das Dreschen des Getreides zu einem besonderen Ereignis im Jahresablauf.

Mit dem auch in unserer Gegend um das Jahr 1960 auftauchenden Mähdreschers, ging diese Art der Ernte und des Dreschens auch bei uns zu Ende. In einem einzigen Arbeitsgang erledigt er das Ernten und das Dreschen und macht die frühere Handarbeit überflüssig. Es müssen nur noch die Körner weggefahren werden und neuerdings auch wieder das Stroh. Hatte man doch in den letzten Jahren das Stroh einfach aufs Feld gehäckselt, wird es doch neuerdings wieder zu Ballen oder Bündeln gepresst. In Zeiten der Energiewende wird das bisher nahezu wertlose Stroh anscheinend wieder zum nachwachsenden Rohstoff und damit wieder wertvoll.

Bericht und Bilder : Rupert Sagmeister, SR-Tagblatt, 23.8.2012

Neueste Nachrichten

- 1000 Jahre Geschichte um Mitterfels (75)

- Mitterfels. Achterbahnfahrt der Gefühle

- Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Landes-Jury zu Besuch in Haselbach

- Mitterfels. Glas-Kunst-Ausstellung „Anja Listl – Glas. Kunst. Passau!“ im Burgmuseum

- Haselbach. Jakobikirta mit Markttreiben

- Wechsel an der Spitze der Bücherei Mitterfels

- Haselbach. Landes-Jury kommt

- Burgmuseum Mitterfels. Apotheke und mehr

- Burgtheater Mitterfels. Herzschmerz unter freiem Himmel

- Mitterfels. Sommerferienprogramm 2025

- Bücherei Falkenfels. Sommerferien-Leseclub

- Mitterfelser Magazin 30/2024 - der neueste Jahresband des AK Heimatgeschichte Mitterfels

- Mitterfelser Magazin 29/2023 - Eine Publikation des Arbeitskreises Heimatgeschichte Mitterfels

- Eintauchen in die Welt der menschlichen Emotionen

- Mitterfelser Magazin 14/2008 jetzt digitalisiert

- MM 14/2008. In der Kunstgeschichte seltenes Bildmotiv in einer kleinen Privatkirche

- MM 14/2008. Die ungewöhnlichsten Kunstwerke und Ärgernisse im Gericht Mitterfels

- MM 14/2008. Af Boarisch gsagt

- MM 14/2008. Grabplatten, Gedenktafeln und Steinmale erzählen Geschichte

- Neues aus unseren Gemeinden

- Singkreis Mitterfels blickt auf aktives Jahr zurück

- 1000 Jahre Geschichte um Mitterfels - 74 Die Marktgemeinde Mitterfels Ende 1985

- Bücherei Mitterfels. Leseangebot für Kinder wird erneuert …

- Dressur- und Springturnier des RFV Mitterfels an zwei Tagen

- Pfarreiengemeinschaft Mitterfels/Haselbach. Trödelmarkt beim Pfarrfest

Meist gelesen

- Unser "Bayerwald-Bockerl" erlebte seinen 100. Geburtstag nicht

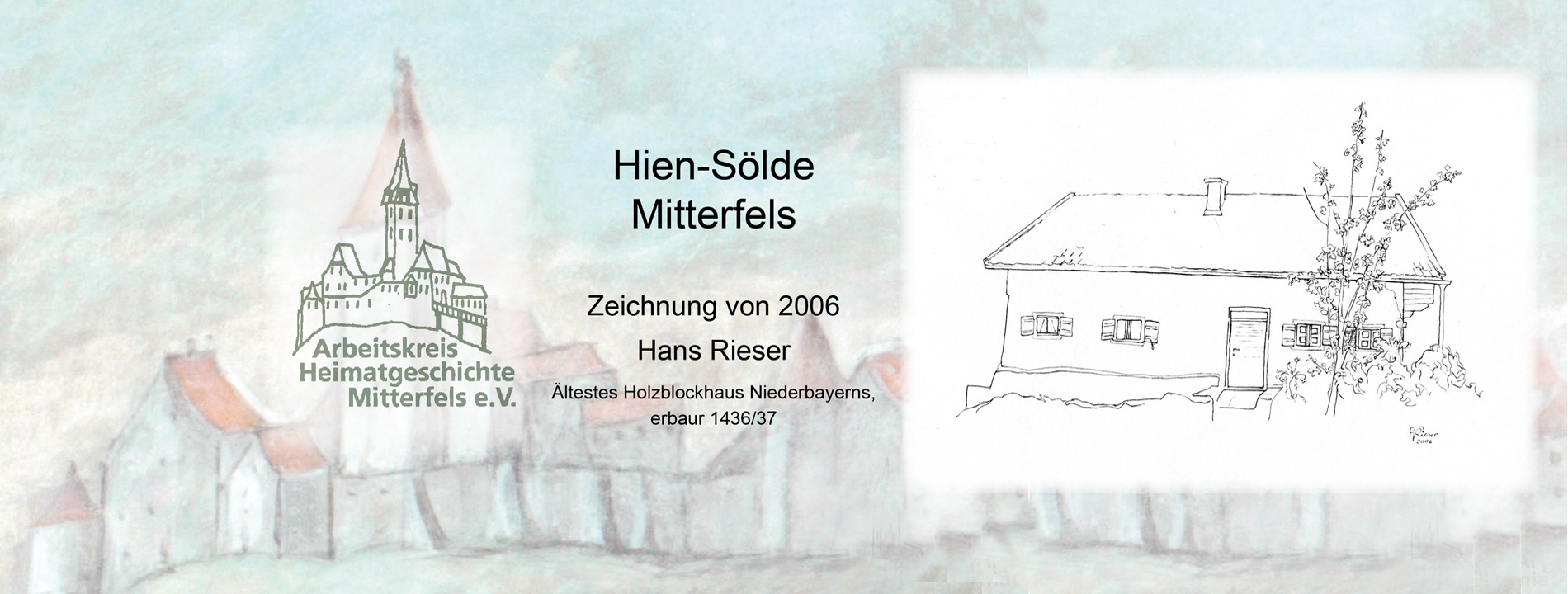

- Vor 27 Jahren: Restaurierung der einstigen Kastensölde in Mitterfels abgeschlossen

- Markterhebung - 50 Jahre Markt Mitterfels

- Mühlen an der Menach (08): Wasserkraftnutzung in Kleinmenach und an den Nebenflüssen (in Groß- und Kleinwieden und Aign)

- Mühlen an der Menach (21): Die Höllmühl

- Menschen aus unserem Raum, die Geschichte schrieben (1): Johann Kaspar Thürriegel

- Dakemma, Bäxn, Moar ....

- Begegnung mit Menschen (6). Drei Wandgemälde in der Volksschule Mitterfels von Willi Ulfig

- Mühlen an der Menach (05): So wurde in Frommried (und auch in anderen Mühlen) aus Getreide Mehl

- Erinnerungen an einen "Bahnhof" besonderer Art: Haltepunkt Wiespoint

- Mühlen an der Menach (04): Frommried, eine der ältesten Mühlen

- Impressum

- Mühlen an der Menach (11): Die Mühle in Recksberg

- Das alte Dorf im Wandel

- Mühlen an der Menach (03): Ein Perlbach namens Menach

- Ortskernsanierung in Mitterfels (Stand 1995)

- Die Kettenreaktion

- Datenschutzerklärung

- Mühlen an der Menach (07): Die Hadermühl

- Sparkasse Mitterfels - 10 Jahre älter als bisher bekannt

- Das neue Mitterfelser Magazin 22/2016 . . .

- BWV-Sektion Mitterfels: Über 40 Jahre Lebens- freude (Stand: 2003)

- Es begann in Kreuzkirchen

- Publikationen AK Heimatgeschichte Mitterfels

- 2021: VG Mitterfels wurde 44

- Eine Bücherei entsteht

- Begegnung mit Menschen (1). Erinnerungen an Balbina Gall - Hebamme von Mitterfels

- Mitterfels. Vorweihnachtliches Lesekonzert im Burgstüberl

- Das ehemalige Benediktinerkloster Oberaltaich - seine Bedeutung für unseren Raum

- Ergebnis der Bundestagswahl 2017 in der VG Mitterfels

- Wandern auf kurfürstlichen Spuren

- Schloss Falkenfels als Flüchtlingslager

- Mühlen an der Menach (01) - Vorstellung der Themenreihe

- Hausnummern - Spiegelbild für Dorf und Gemeinde

- Der Forst, ein Ortsteil von Falkenfels

- Kirchengrabung in Haselbach mit Fund romanischer Wandziegelplatten im Jahre 1990

- Widder an den Thurmloch-Wassern

- Sind wirklich die Falken die Namensgeber von Falkenfels?

- Mühlen an der Menach (02): Wasserkraftnutzung an der Menach

- AK Heimatgeschichte Mitterfels. Jahreshauptversammlung 2017 mit Exkursion

- Mühlen an der Menach (19): Die Ziermühl

- Erinnerungen eines Landarztes

- Über den Mitterfelser Dorfbrunnen

- Qualifikation zur bayerischen Meisterschaft im Seifenkistenrennen 1950 in Mitterfels

- Sie waren Lehrbuben auf Schloss Falkenfels

- Mühlen an der Menach (25): Die "Wartnersäge" bei den Bachwiesen

- AK Heimatgeschichte Mitterfels. Das neue Mitterfelser Magazin 21/2015

- Zentrales Gemeindearchiv: Altes Kulturgut besser nutzen

- Zur Ortskernsanierung (1995): Begegnung mit Stuttgarter Studenten

- Neues Mitterfelser Magazin 19/2013 erschienen

Meist gelesen - Jahresliste

- Das neue Mitterfelser Magazin 22/2016 . . .

- BWV-Sektion Mitterfels: Über 40 Jahre Lebens- freude (Stand: 2003)

- Publikationen AK Heimatgeschichte Mitterfels

- Mitterfels. Vorweihnachtliches Lesekonzert im Burgstüberl

- Der Forst, ein Ortsteil von Falkenfels

- Burgmuseumsverein Mitterfels. Objekt des Monats Oktober 2016 . . . und frühere Objekte

- History of Mitterfels

- Der Haselbacher Totentanz

- Online-Beiträge des Mitterfelser Magazins 1/1995 bis 10/2004

- Bayerische Landesausstellung 2016 in Aldersbach. Bier in Bayern

- Kalenderblatt

- Mitterfels. Theaterspiel und Menü im Gasthaus „Zur Post“

- BRK-Seniorenheim Mitterfels. Standkonzert an einem Sommerabend

- Landesausstellung "Bier in Bayern" in Alders- bach

- AK Heimatgeschichte Mitterfels. Führung Friedhof St. Peter in Straubing

- Club Cervisia Bogen. Bogen: Startschuss für D‘Artagnans Tochter und die drei Musketiere

- AK Heimatgeschichte Mitterfels. Exkursion zur KZ-Gedenkstätte Flossenbürg

- Neues Kinderprogramm im Gäubodenmuseum Straubing

- Landkreis Straubing-Bogen. Hans Neueder gibt nach 25 Jahren sein Amt als Kreisheimatpfleger auf

- Windberger Theater-Compagnie. „Lokalbahn“ - Rollen mit Herz und Seele gespielt

Meist gelesen - Monatsliste

- Neues aus unseren Gemeinden

- 1000 Jahre Geschichte um Mitterfels (75)

- Mitterfelser Magazin 29/2023 - Eine Publikation des Arbeitskreises Heimatgeschichte Mitterfels

- Mitterfelser Magazin 30/2024 - der neueste Jahresband des AK Heimatgeschichte Mitterfels

- Mitterfelser Magazin 14/2008 jetzt digitalisiert

- MM 14/2008. Die ungewöhnlichsten Kunstwerke und Ärgernisse im Gericht Mitterfels

- MM 14/2008. In der Kunstgeschichte seltenes Bildmotiv in einer kleinen Privatkirche

- MM 14/2008. Af Boarisch gsagt

- MM 14/2008. Grabplatten, Gedenktafeln und Steinmale erzählen Geschichte

- Burgtheater Mitterfels. Herzschmerz unter freiem Himmel

- Falkenfels. Wieder Büscherl-Trail im Rahmen des Sportfestes

- Mühlenmuseum Haibach. Für Besucher geöffnet

- Burgmuseum Mitterfels. Apotheke und mehr

- Mitterfels. Ferienprogramm auf dem Reiterhof Gold

- Mitterfels. Glas-Kunst-Ausstellung „Anja Listl – Glas. Kunst. Passau!“ im Burgmuseum

- Ascha. 500 Euro für den Verein für Kinder

- Eintauchen in die Welt der menschlichen Emotionen

- Mitterfels. Sommerferienprogramm 2025

- JU Falkenfels. „Neue Herausforderungen“

- Haselbach. Landes-Jury kommt