AK Heimatgeschichte Mitterfels. Ein Abend mit Autoren - Teil 3

Für alle, die den Abend noch einmal Revue passieren lassen, etwas nachlesen oder gar nachsingen möchten, oder für diejenigen, die nicht dabei sein konnten, stellen wir ihn hier mit Text, Bild und Noten zur Verfügung:

14. Elisabeth Vogl: "Grimmiger Vertilger aller Leute, schädlicher Verfolger aller Welt." (Haselbacher Totentanz)

Nach "Bänkelsängerart" wurde bei jeder Lesesequenz ein Plakat aufgedeckt, das den Text bildhaft untermalte. Durch Klick auf das Bild können Sie es vergrößern.

Anmoderation durch Herbert Becker: Nach dem Irdischen, Sinnenfreudigen, Vergänglichen kommen wir jetzt zum Jenseitigen. In vergangen Jahrhunderten, als man noch nicht geglaubt hat, sich gegen alles versichern und absichern zu können, war der Tod den Menschen wahrscheinlich viel näher. Außerdem hat man immer wieder bewusst an die Sterblichkeit erinnert, z. B. indem man irgendwo einen Totenschädel stehen hatte. Oder indem man Kirchen und Kapellen mit Totentanzfresken ausgemalt hat. Es sind nicht allzu viele davon erhalten, aber in unserer unmittelbaren Nähe, in Haselbach, gibt es einen. Elisabeth Vogl, Kunstgeschichtlerin und Archäologin, beschreibt ihn:

Das eyne komet her das ander gehet hyn

„Grimmiger Vertilger aller Leute, schädlicher Verfolger aller Welt, schrecklicher Mörder aller Menschen, Ihr, Tod, seid verflucht!“ So beginnt um 1400 das fiktive Streitgespräch zwischen dem Ackermann aus Böhmen, dessen Frau Margaretha gerade erst im Kindbett verstorben ist, und dem Tod. Der Ackermann kann und will nicht verstehen, warum ihm seine geliebte Gattin genommen wurde und klagt den Tod aufs heftigste an. Im Laufe des Streitgesprächs entgegnet der Tod dem Ackermann: „Das Leben ist um des Sterbens willen geschaffen; wäre das Leben nicht, so wären Wir nicht und Unser Geschäft wäre nicht; damit wäre auch die Ordnung der Welt nicht.“

Mit diesen an der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit entstandenen Worten wird ein Wandel angesprochen, der in der Sichtweise des Todes erfolgt ist:

Vom Begleiter in eine andere, bessere Existenz, in die Erlösung im Jenseits, die Christus durch seinen Sieg über den Tod möglich gemacht hat, ist der Tod zum erbitterten Gegner geworden.

Die ursprüngliche Angst des Menschen war die vor einem unvorbereiteten Tod, denn dann war die Gefahr groß, dass die Seele des so Verstorbenen in die Gewalt des Teufels geriet.

Erst durch die im 14. Jahrhundert gehäuft auftretenden Hungersnöte, Seuchen und vor allem durch die Pest kam die grundsätzliche Angst vor dem Tod zum Tragen, wie sie dann im „Ackermann aus Böhmen“ ihren künstlerischen Höhepunkt fand. Die Ohnmacht des Menschen gegenüber dem allmächtigen Tod führte letztendlich zur Entstehung des Totentanz-Motivs, der den Tod zum rein säkularen Moment des Daseins werden lässt.

Untrennbar war der Totentanz mit dem beigefügten Wort verbunden. In Handschriften und gedruckten Werken löste sich die zusammenhängende Reihe des Tanzes zu Einzelszenen auf, in denen jeweils ein „Noch-Lebender“ mit einem Toten dargestellt wurde.

Auch die Funktion der Toten änderte sich vom Tanzpartner zum Abgesandten des Todes, der noch Lebende auf dem Weg in eine andere Welt geleitet. Im Laufe der Zeit wurde der Abgesandte des Todes zu dessen Stellvertreter.

Als Beispiel zeige ich den Papst aus dem Haselbacher Totentanz

Links unter einem Baldachin thront der Papst, dem sich der Tod von rechts nähert. Als Symbol der Vergänglichkeit hält er die Sanduhr hoch, um dem Papst zu zeigen, dass der Sand bereits durchgelaufen ist. Der Text lautet:

„Babst in Tempel hast Du Dich gesetzt

Ein stathalter Pettri Dich geschetzt.

Jezt hat ein endt Dein ampt und ehr

Die alten fueß küst man nit mehr.“

Bei der Restaurierung von 1957 oder 1984-88 ist ein Fehler unterlaufen, denn der Text muss lauten: „Die kalten fueß küst man nit mehr“.

15. Birgit Mühlbauer: Ein Gesicht wie die Rinde eines Schachtenbaums

Durch Klick auf das Bild können Sie es vergrößern.

Anmoderation HB: Wenn der Tote begraben und die Leich vorbei ist, dann, habe ich gesagt, findet die eigentliche Trauerarbeit statt. Nicht der schlechteste Ort, um sie zu leisten, ist die freie Natur. Der Wald zum Beispiel. Von dem sind wir hier umgeben, und kaum jemand kennt ihn besser als Birgit Mühlbauer. Sie sagt von sich selbst, sie sei „woidnarrisch“, und das heißt u. a., dass sie nicht nur in den Wald geht, wenn sie traurig ist, sondern sie lässt sich so ziemlich in jeder Lebenslage vom Wald inspirieren – unter anderem zu Gedichten. Oder zu Texten wie dem folgenden:

In der Nähe von Kötzting, dennoch abgeschieden am Waldrand gelegen, schlummerte das kleine Anwesen, scheinbar unerschütterlich und durch nichts aus der Ruhe zu bringen, vor sich hin. Obwohl diese Stunden unserer sonntäglichen Besuche dort schon Jahrzehnte zurückliegen und ich damals noch ein kleines Mädchen war, blieb die Erinnerung daran bis heute in mir lebendig, als wäre ich gestern erst dort gewesen.

Nur ein Feldweg führte zu dem urigen Waidlerhaus am Fuße des Kaitersberges, in dem die zu jener Zeit schon steinalten Leute in ihrer einfachen, fast ärmlichen Unterkunft hausten. Dieses Gehöft träumte zeitlos vor sich hin, von knorrigen Obstbäumen umgeben, auf denen sich im Sommer Schwärme von Maikäfer tummelten. Damals zupfte ich fast etwas ängstlich die großen Krabbler von den Ästen und Blättern. Ab und zu, wenn sie sich zu fest an meine Finger krallten, warf ich sie mit einem kräftigen Wink zu Boden. Augenblicklich war das ganze Hühnervolk des Hofes emsig gackernd und flatternd um mich versammelt um lauernd die weggeschleuderten fetten Käfer aufzupicken.

Grob zurecht gehauene, aneinander gelegte Granitplatten führten zur knarrenden Haustür. Wie viele Generationen von Menschen waren hier schon ein- und ausgegangen in all den Jahren? Das Kastenschloss knackte laut und der Hund an der Kette bellte zaghaft und heiser. In der niedrigen Stube knisterte Sommer wie Winter der Holzofen im Eck, davor kauerte auf einem Schemel, stets mit einem Kopftuch und ihrem riesengroßen Kropf, das alte Weibal. Teilnahmslos hockte sie da, nur ein verhaltenes „Griaßd eng God“ kam über ihre Lippen. Hier mussten Hund und Weib gehorchen und keiner von den beiden hatte zeitlebens viel zu lachen. Am Tisch saß der Herr des Hofes! Eingeschüchtert von seiner rauen Stimme und diesen groben, verknorpelten Händen harrte ich mucksmäuschenstill auf dem Kanapee aus. Er atmete schwer und ich konnte meist nicht verstehen, was er alles zu erzählen hatte. Seine Frau, im Eck kauernd, meinte es gut mit mir, jedenfalls war es so mein Gefühl. Sie flickte nur hie und da ein verlegenes, unsicheres „Ja, ja“ mit ein.

An der Rückseite des Hauses führte eine steile Treppe unters Dach. Dort oben hatte sich der alte Karl eine Werkstatt eingerichtet. Hier tüftelte und schacherte er auf Teufel komm raus. Gefachsimpelt wurde, Jagdgewehre wurden begutachtet und alte Jagdgeschichten erzählt, Gesprächsstoff gab es ja genug. Nur die, die er mochte, hatten hier Zutritt. Die anderen kamen meist nur bis zur „Gredbänk“, das war die Rücksitzbank eines Autos auf vier Blecheimer gestellt.

Selten nur sah ich den alten Mann lachen, doch eines schönen Tages, kam er uns strahlend entgegen: „I muass dir wos zoagn, an junga Fuchsn hob i mia hoam!“

Er setzte sich auf die Bank, hielt den kleinen Roten auf dem Schoß und streichelte ihn wie seine Hauskatze, der Fuchs fühlte sich sichtlich wohl dabei. Karls Bart war so rot, wie das Fell des Fuchses, sie passten gut zusammen. Stammten sie doch beide aus den Kaitersbergwäldern und die füchsische Schläue war ihnen gleichermaßen angeboren.

Einige Monate später, es war inzwischen Winter geworden, war der Fuchs verschwunden. Vorsichtig fragte ich nach und bekam die trockene, eiskalte Antwort: „Der is in da Kammer obn, no woaßt eh, der is jetz ausgwachsn gwen, na hob i mir denkt, der hod an so an schena Boig!“ Er hatte tatsächlich dem armen Rotrock das Fell über die Ohren gezogen, das jetzt aufgespannt vom staubigen Balken baumelte. „Den do“, dabei deutete der alte Grobian auf einen getrockneten Hundepelz der sich neben seinem Bett als „Vorleger“ befand, „den hob i beim Wuidln dawischt, hod a an so an schena Boig ghod, s wär schod gwen drum!“

Er wuchs auf, in einer rauen Zeit, roh und unbarmherzig muss das Leben um ihn herum gewesen sein. Sein Gesicht war zerfurcht, verwittert wie die Rinde eines Schachtenbaumes. Kein Wort zu viel kam über seine Lippen, karg und verwegen war er, wie der graue Fels am Kaitersberg. Wald und Heimat waren für ihn identisch.

Jahrzehnte zogen inzwischen über die Berge, der Feldweg wurde längst geteert, das Haus abgerissen, die alten Obstbäume umgeschnitten. Neue Häuser wurden gebaut, viele, größere. Nichts ist mehr so, wie es einmal war, auch die Wälder um den Kaitersberg haben sich verändert. Manches Mal denke ich noch an die beiden alten Leute, sehe das gutmütige Weibal vorm Ofen kauern und höre den Rotbärtigen schwer atmen. Irgendwie kommt es mir an bestimmten Tagen so vor, als wären sie noch hier. Auf fast mystische Weise weckten sie in mir eine Art unstillbare Neugier, den Wald, der seine Menschen formte und ihnen alles abverlangte, kennen zu lernen. Auf uralten Wegen immer aufs Neue unterwegs zu sein.

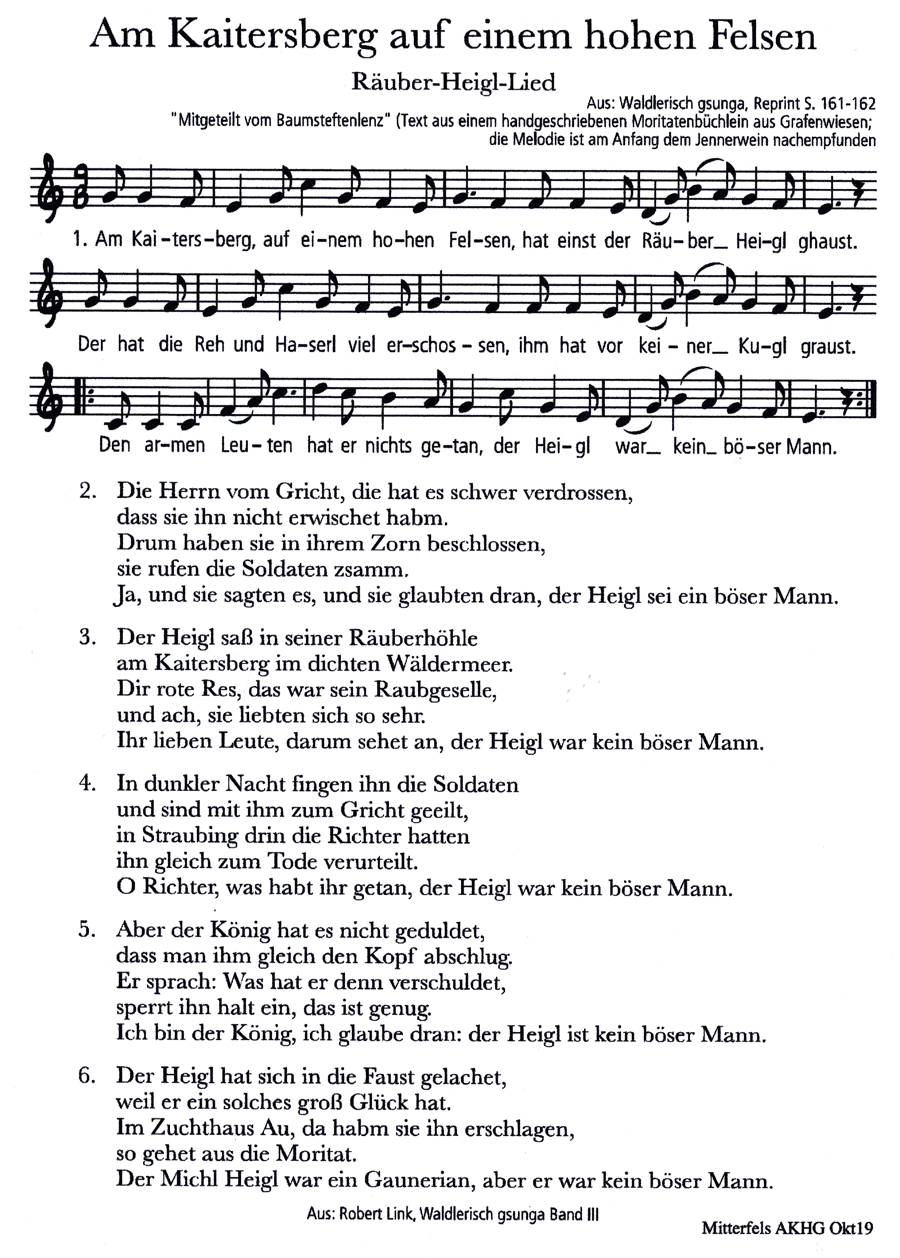

16. Franz Schötz mit "Am Kaitersberg auf einem hohen Felsen"

Durch Klick auf das Notenblatt können Sie es vergrößern.

17. Theo Breu: Das Irlmeier Salz

Anmoderation HB: Dass es in früheren Tagen mehr so ganz individuelle – heute würde man sagen: unangepasste – Typen gegeben hat, steht außer Frage. Das liegt nicht nur daran, dass der Wald die Menschen geformt hat, das hat eine ganze Reihe von Gründen. Unter anderem den, dass man sich zum Beispiel eines beruflichen Fortkommens wegen nicht so an das hat anpassen müssen, was man heute den Mainstream nennt. Der Theo Breu, Gründungsmitglied des AKH und des Historischen Vereins Falkenfels, erzählt in seiner Erzählung „Das Irlmeier Salz“ von so einem Charakterkopf, dem Simmel Xaver:

Es werden ihn nicht mehr viele persönlich kennen, den Simmel Xaver aus Kienberg bei Ascha, ein rechtschaffener und fleißiger Landwirt und ehemaliger Bürgermeister der Gemeinde Bärnzell, die im Zuge der Gebietsreform aufgelöst wurde. Diejenigen aber, die ihn noch persönlich gekannt haben, erinnern sich noch gerne an ihn. Er war ein recht angenehmer Zeitgenosse, über dessen Gesicht stets ein Lächeln huschte und der mit seinen lustigen Augen und dem Schalk im Nacken immer zu einem Scherz aufgelegt war. Trotz der harten Arbeit auf dem Hof gönnte er sich zuweilen eine Auszeit beim Postwirt in Ascha und besuchte dort seine Stammtischfreunde, bei denen sofort Freude aufkam, wenn er seinen Kopf zur Wirtshaustür hineinsteckte und am runden Tisch Platz nahm. Sie wussten, dass jetzt keine Langeweile mehr aufkam, denn der Simmel war ein guter Gesellschafter und Spaß‘lmacher. Da hob sich sofort die Stimmung und die Unterhaltung verlief angeregter und lebendiger. Wenn das aktuelle Tagesgeschehen ausführlich besprochen, die neuesten Ereignisse im dörflichen Leben ausgetauscht waren, wurde über die Politik geschimpft, die niedrigen Getreidepreise und landwirtschaftlichen Subventionen angeprangert. Und wenn dann die Unterhaltung zu erliegen drohte und wenn sich ein fremder Gast an den Stammtisch gesellte, dann konnte es sein, dass sich die folgende Prozedur abspielte, die den angestammten Freunden wohl bekannt war, von der der neue Gast aber keine Ahnung hatte.

Vom Simmel Xaver, der sich soeben noch eifrig am Gespräch beteiligt hatte, kam kein einziges Wort mehr. Wie ein Häufchen Elend kauerte er auf seinem Platz, drückte einen weißen Briefumschlag an seine Wange und ließ von Zeit zu Zeit ein leises Wimmern vernehmen, das auf große Schmerzen schließen ließ. Wie von selbst kam die Frage aus der Runde: „No, Simmel, wos host denn naha?“ „Zahnweh, a greißlich‘s Zahnweh“, war die kurze Antwort. „Und wos host naha in dem weißen Briefumschlag?“, wollte ein anderer wissen. „A Irlmeier-Salz, dös huift gega dös Zahnweh“, erklärte der Leidende. Damit ließ man es zunächst bewenden, und die Unterhaltung ging ohne den Simmel weiter.

Plötzlich drängte es den Simmel Xaver zum Gang zur Toilette, den weißen Briefumschlag aber ließ er wohlweißlich auf dem Tisch liegen. Deshalb kam sofort von einem Stammtischler der Vorschlag: „Den ‚Simmel, den schmier‘ ma jetz aus.“ Der Briefumschlag wurde geöffnet, der Inhalt, es war wirklich Salz, wurde unter den Tisch geschüttet und das Kuvert stattdessen mit Zigarettenasche befüllt. Kurze Zeit später nahm der Simmel wieder seinen Platz ein und drückte erneut sein Irlmeier-Salz an die Wange, was schließlich die Frage provozierte: „Geh weiter, Simmel. Da is ja gar koa Soiz drinn!“ „Wett‘ ma um fünf Maß Bier, dass da a Soiz drinn is“, ereiferte sich dieser. Der fremde Gast, der ja Augenzeuge des Tausches gewesen war, schlug siegessicher auf die ausgestreckte Hand ein und bekräftigte: „Guit scho, jetzt muasst aber aufweis‘n“, eine Aufforderung, der der Simmel Xaver gerne nachkam.

Feierlich und mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht öffnete dieser seinen Briefumschlag und ließ reines Salz auf den Tisch rieseln. Sein Wettpartner, der nicht bemerkt hatte, dass der Simmel den Umschlag in einem unbeobachteten Augenblick vorher ausgetauscht hatte, brauchte für den Spott nicht mehr sorgen und musste die Wette begleichen. Fünf Maß Bier musste der Postwirt, der Vogl Max, auf den Tisch stellen, an der sich die gesamte Stammtischrunde nun gütlich tat. Und wenn sich der betrogene Gast, es war übrigens einmal ein Kriminaler, der in einer Brandsache im Ort ermittelte, gar noch tüchtig beim Trinken reinhängte, konnte er den Schaden sogar ein wenig begrenzen.

Oh holde Stammtischherrlichkeit, wo bist du geblieben, mag man sich da denken, wenn man sich bei dem herrschenden Wirtshaussterben und dem verordneten Rauchverbot an frühere gesellige Runden in den Dorfwirtshäusern erinnert.

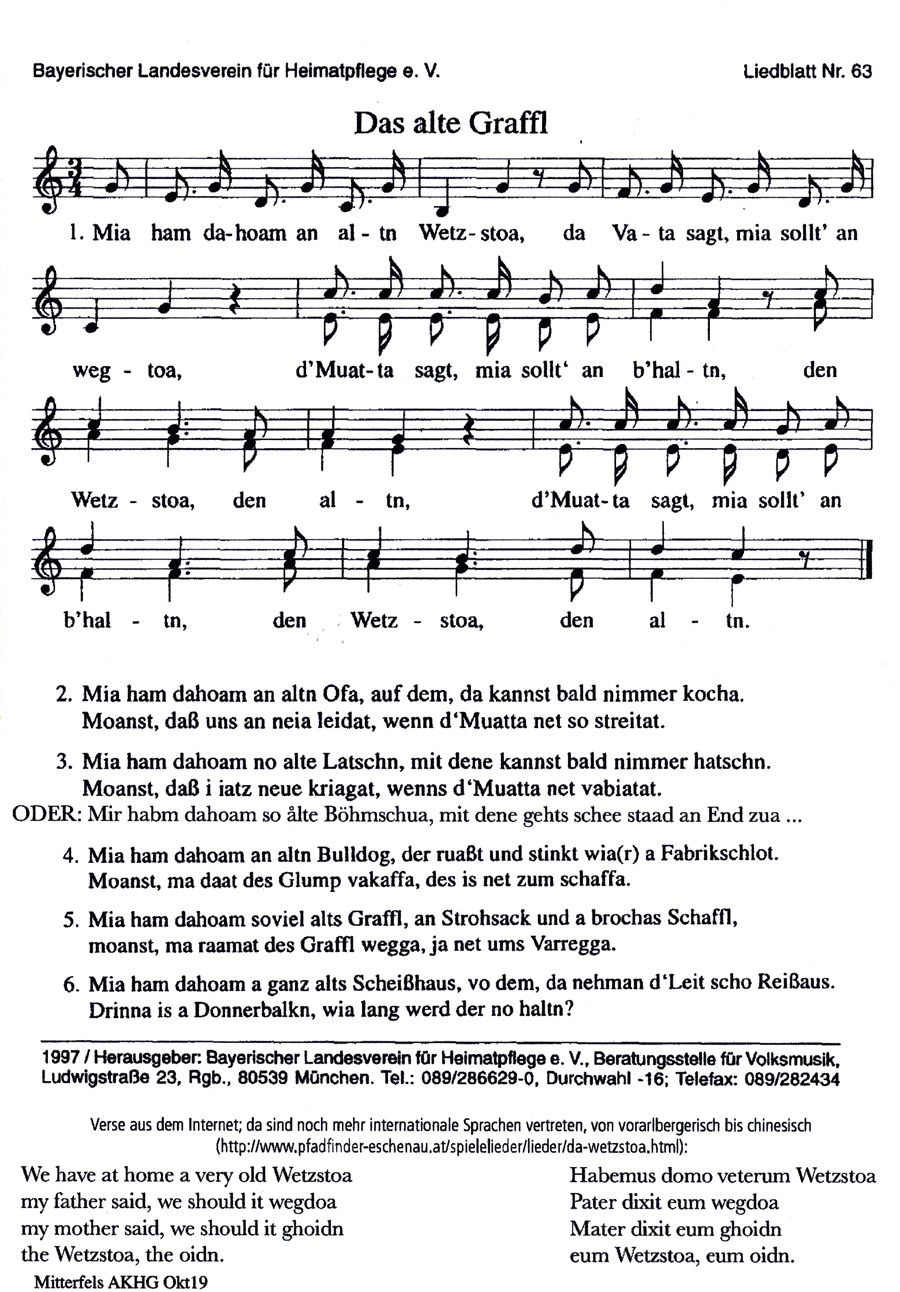

18. Franz Schötz mit "Das alte Graffl"

Durch Klick auf das Notenblatt können Sie es vergrößern.

>>> Zum 4. Teil "Abend mit Autoren" gelangen Sie [... hier]. (In Arbeit!)